こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。

飲食店の経営って、売上だけ見てしまいがちですよね。

僕は25年間、飲食の現場でずっと働いてきて、アルバイトから店長まで経験してきました。その中で痛感したのは、「粗利率が高ければ儲かる」っていう単純な考え方が、実は多くの飲食店を苦しめてるってことなんです。

特に最近、食材価格の高騰や人件費の上昇で経営が厳しくなってる中、「粗利率を上げれば利益が出る」って思考に陥りがちなんですけど、これが意外と危険な罠になってることが多いんです。

なんで高すぎる粗利率が問題なのか?

それは、お客様の満足度や来店頻度、そして長期的な店の存続に直結する問題だからなんです。

飲食店の粗利率とは?

まず基本的なところから話すと、

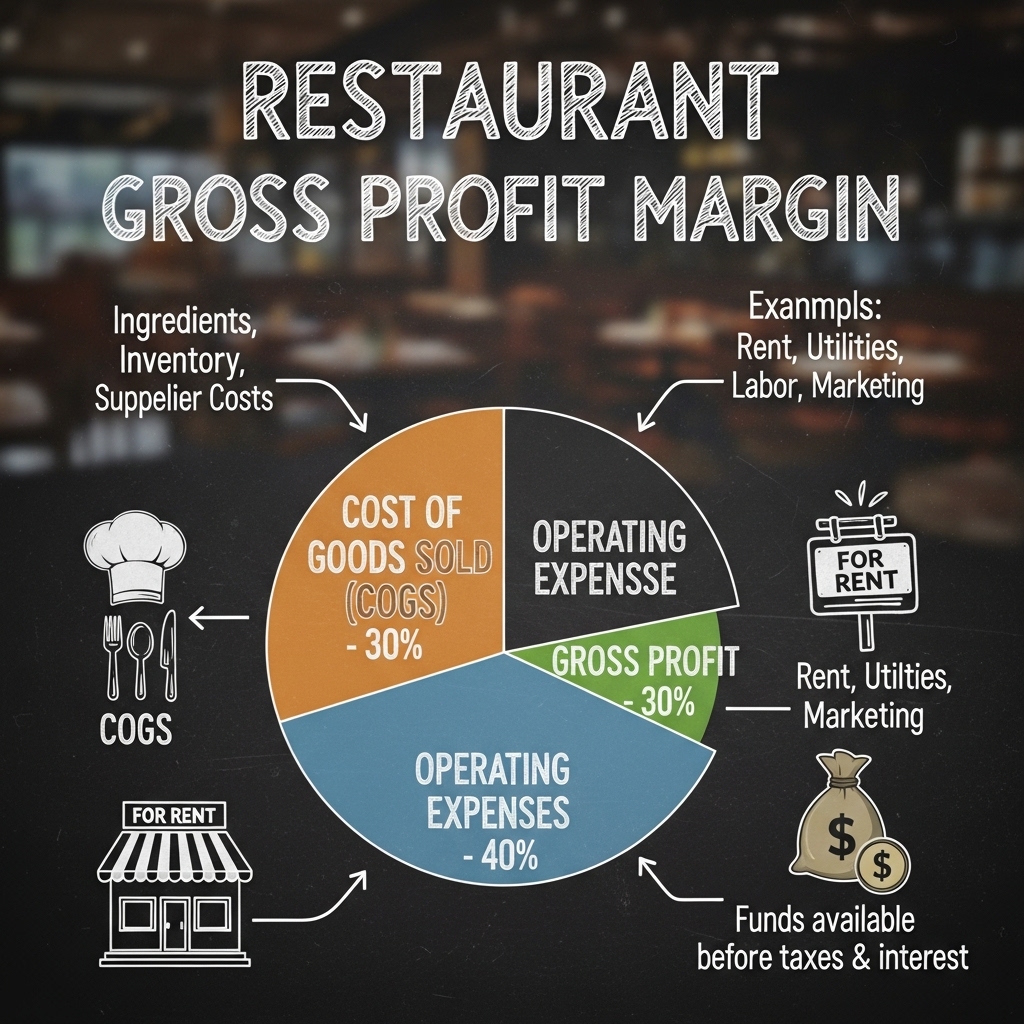

粗利率ってのは売上から原価(材料費)を引いた粗利益を売上で割った数字なんですね。

例えば、1000円のランチを出してて、材料費が300円だったら、粗利益は700円。粗利率は70%ってことになります。

単純に計算すると「おっ、70%も利益出てるじゃん!」って思いがちなんですけど、ここが落とし穴なんです。

TSR中小企業経営指標によると、飲食店の平均的な粗利率は55.8%程度。でも最終的な純利益率は1.8%しかないんですよ。なんでこんなに差があるかっていうと、人件費や家賃、水道光熱費なんかの固定費がめちゃくちゃかかるからなんです。

TSR中小企業経営指標とは、株式会社東京商工リサーチ(Tokyo Shoko Research, TSR)が発表している、全国の中小企業における経営の実態や傾向を把握するための統計データ・分析指標のことです。

TSRの「中小企業経営指標」は年次で発表されるレポートや、業種・地域別の比較資料としても提供されており、有償でのデータ提供もあります。

より詳しく知りたい場合は、東京商工リサーチ公式サイトの以下ページが参考になります。

🔗 https://www.tsr-net.co.jp/

飲食店の経営で大事なのは、粗利率だけじゃなくて、最終的にどれだけ手元に残るかっていう「営業利益率」なんです。

高すぎる粗利率がもたらす飲食店への3つの悪影響

なんで高すぎる粗利率が問題なのか?

これ、僕が飲食業界での経験から痛感してることなんですけど、粗利率を無理に高くすると、次の3つの悪影響が出てきます。

1. 食材の質の低下によるリピート率の減少

「粗利率を、もう少しだけ改善したい…」 そう思うと、どうしても原価に目が行ってしまう。経営者として当然の悩みですし、私も現場で常に頭を抱えていた問題です。

ですが、ここで一つ、私が25年の現場経験で学んだ、一番大切なことをお伝えさせてください。それは、「お客様の感覚を、決して甘く見てはいけない」ということです。

目先の利益のために、食材の質を少しだけ落とす。あるいは、気づかれないように量を調整する。こうした変化は、たとえ僅かであっても、お客様には必ず伝わってしまいます。「なんだか味が変わったな」「お得感がなくなったな」。たとえ口には出さなくても、お客様はその小さな失望を心に刻みます。

そして、その静かな失望こそが、お客様の足を遠ざける、何よりの理由になってしまうのです。

決して忘れてはならないのは、お客様が何度も通ってくださる理由は「この店の、この味が好きだ」という、シンプルで、強い信頼の上になりたっているという事実です。その信頼を裏切ることだけは、何としても避けなければなりません。

たとえ短期的に原価率が上がったとしても、

- お客様が「やっぱり、ここの料理は美味しい」と心から満足してくださること。

- お客様との約束である「品質」を守り抜くこと。

それが、長く愛されるお店づくりの本質だと、私は信じています。

2. 価格と価値のバランス崩壊

もう一つの方法として、粗利率を上げるために単純に販売価格を上げるっていう手もあります。でもこれはめちゃくちゃ危険なんです。

お客様は「この価格でこの料理」っていう価値のバランスをしっかり見てます。価格だけ上げて、料理の質やサービスが変わらなければ、「割高になった」って感じて離れていくんです。

特にコロナ禍以降は、お客様の財布の紐がきつくなってるから、価格に対する目はより厳しくなってます。「このお金を払うなら、家で食べた方がいいや」って思われたら終わりなんですよね。

楽しくなければ飲食店じゃない。僕はいつもそう思ってます。お客様に「この価格でこの満足感なら、また来たい」と思ってもらえる価値のバランスが大切なんです。

3. スタッフのモチベーション低下

次に見えないところで深刻化するのが、現場で働くスタッフの「心」の問題です。

料理人もホールスタッフも、自分の店の料理に誇りを持っています。「うちの店のこれは、本当に美味しいんですよ!」と、心から思えるからこそ、お客様に自信を持っておすすめできるし、仕事にやりがいを感じるんです。

しかし、粗利を追求するあまり、質の低い食材を使ったり、明らかに量を減らしたりしている料理を、彼らは笑顔でお客様に提供できるでしょうか?

「こんなものをお客様に出すのは、心苦しい…」

そう感じ始めたスタッフのモチベーションは確実に低下します。その結果、接客に活気がなくなり、サービスの質は目に見えて悪化。最終的には、優秀な人材の離職にも繋がってしまいます。

理想的な粗利率と持続可能な飲食店経営の秘訣

じゃあ、どうすれば持続可能な経営ができるのか?

僕が25年間の経験から導き出した答えは、「適正な粗利率を維持しながら、トータルの営業利益を最大化する」ってことなんです。

| 一般的に、安定した経営の目安となる営業利益率は10%以上と言われてます。 |

2022年の総務省の個人企業経済調査によると、飲食サービス業の平均営業利益率は12.1%。

でもこれを達成するのに、必ずしも高い粗利率が必要ってわけじゃないんですよ。

損益分岐点を把握する重要性

まず大切なのは、自分のお店の「損益分岐点」をしっかり把握することです。損益分岐点っていうのは、売上と経費がちょうど同じになる点のこと。つまり「このラインを下回ると赤字になる」っていう最低ラインですね。

損益分岐点は「固定費÷(1-変動費÷売上高)」で計算できます。

例えば毎月の売上高が250万円、固定費が120万円、変動費が100万円かかっている場合は、損益分岐点は200万円になります。

これを知っておくと、「毎月最低でも200万円の売上が必要なんだな」って分かるから、目標設定がしやすくなるんですよね。

回転率と客単価のバランス戦略

粗利率だけじゃなく、回転率と客単価のバランスを考えることも大切です。

例えば、粗利率は低めでも回転率が高ければ、トータルの利益は大きくなります。ラーメン店なんかはこのパターンが多いですね。一方、高級寿司店みたいに客単価が高ければ、回転率が低くても利益は出せる。

自分のお店のコンセプトに合わせて、「粗利率と回転率と客単価」

この3つのバランスを最適化することが大事なんです。

僕が現場やってた時も、ランチタイムは回転率重視、ディナータイムは客単価重視って感じで、時間帯によって戦略を変えてました。これ、すごく効果的だったんですよね。

フードロスの削減と効率的な仕入れ

もう一つ大事なのが、フードロスの削減です。

高い粗利率を維持しようとして食材の質を落とすんじゃなくて、フードロスを減らすことで原価率を下げる。これが理想的なアプローチなんです。

例えば、仕入れ量を適正化したり、メニューの構成を工夫して食材の使い回しを増やしたり。あとは季節によって価格変動の大きい食材は、メニューを柔軟に変えていくとか。

飲食店の経営って、結局は「バランス」なんですよね。粗利率だけ見るんじゃなくて、お客様の満足度、スタッフのモチベーション、そして長期的な持続可能性。この全部のバランスを取ることが大切なんです。

まとめ:適正な粗利率で持続可能な飲食店経営を

高すぎる粗利率は、短期的には利益を出せるように見えても、長期的には飲食店を衰退させる原因になります。

食材の質の低下、価格のバランス崩壊、スタッフのモチベーション低下。この3つの悪影響が、じわじわとお店の評判と集客力を下げていくんです。

大切なのは、自分のお店に合った適正な粗利率を見極めること。そして、粗利率だけじゃなく、回転率や客単価とのバランス、フードロスの削減など、総合的な視点で経営を考えることです。

僕は25年間、飲食業界の現場で働いてきて、「楽しくなければ飲食店じゃない」という信念を持ってます。お客様もスタッフも、みんなが笑顔になれる店づくりこそが、長く愛される飲食店の秘訣だと思うんです。

高すぎる粗利率を追い求めるより、適正な粗利率で持続可能な経営を目指す。それが今の時代の飲食店に求められているんじゃないでしょうか。

飲食店経営でお悩みの方は、ぜひ一度、自分のお店の粗利率と経営バランスを見直してみてください。きっと新しい気づきがあるはずです。

飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。

岡本優

飲食店経営伴走型パートナー

もう、一人で悩まない。

あなたの店の「右腕」になります。

利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、

経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で

共に答えを見つけ出します。

現場力とマーケティング力を掛け合わせた、

evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。

飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。

私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。

飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。

赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。

しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。

「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。