こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。

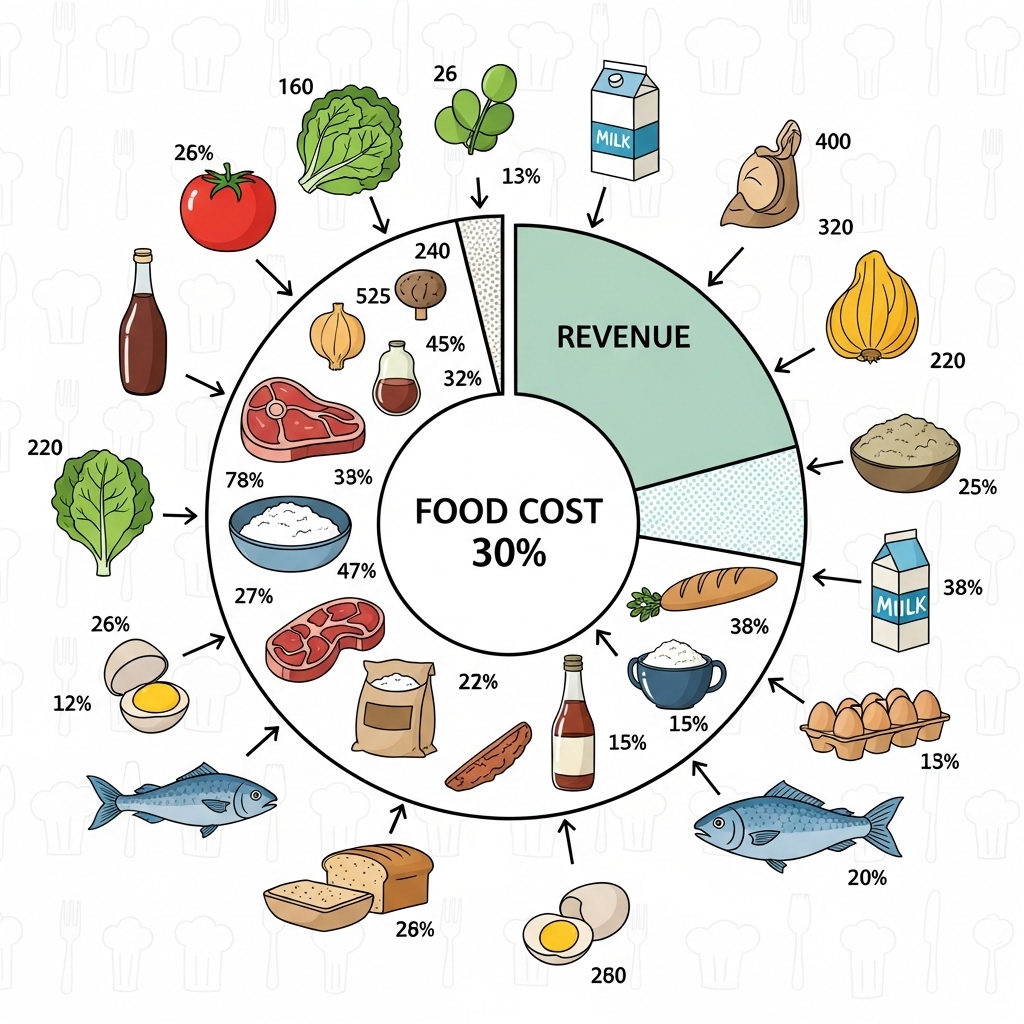

「原価率は30%が理想」

飲食業界にいると、この“常識”を何度も聞かされてきたと思います。僕も25年間この業界にいて、現場経験から始まり、店長、総支配人と経験してきましたが、この“常識”に縛られる瞬間がありました。

特に最近は、2025年に入ってからの原材料費の高騰がすごいんです。

帝国データバンクによると、4月だけで4,225品目の食品が値上げされたんです。特に調味料が2,034品目、酒類・飲料が1,222品目と、お店の“味の決め手”になる部分がかなり上がってるんですね。

こんな状況だと、従来の原価率30%という考え方にこだわっていると、どんどん料理の質を落とす施策を取りがちになるかと思います。実は原価率が40%でも全然利益を出せるんです。むしろ、その方が繁盛する可能性があります。

今日はそんな「原価率40%でも利益を出せる飲食店経営の新常識」について、現場25年の経験から話していきます。

繁盛している飲食店の意外な共通点は「原価率が高い」

飲食業界で長くやっていて、実は原価率が高いお店が繁盛しているということに気が付きました。

飲食店専門誌の記事によると、ある調査で繁盛店の共通要因を調べたところ、最大の要因が「原価率が高い」だったんです。これって当たり前のようで、実は多くの経営者が見落としてる重要なポイントなんですよね。

「原価を上げたら利益が出なくなる」って思いがちですけど、お客様が来なくて赤字の状態よりずっとマシです。実際、原価率50%でやってる飲食店は少ないので、商品力の差ははっきり出るんです。

ある繁盛店の経営者はこう言ってました。

「私は外食のまったくの素人です。調理の技術を持っているわけでもない。私のようなド素人が勝つためには、何をしたらよいか。食材の原価を上げるしかなかったのです。お客様にとって、違いがいちばんわかりやすいですからね」

この店のワインは、すべて小売店での価格と同じレベル。ワインの持ち込みもOKで、どんな銘柄を持ち込んでも持ち込み料は約999円だけなんです。実にわかりやすいですよね。

どう思います?

原価率を上げることで、お客様にとって「歴然たる違い」を見せることができるんです。最近のお客様は原価に対して実に確かな目を持ってます。原価をかけている店、いない店を、瞬時に見抜いています!

原価率40%でも利益を出せる飲食店の経営モデルとは

では具体的に、原価率40%でも利益を出すにはどうすればいいのか。これが本当に大事なところなんですよね。

まず知っておきたいのが、飲食店の利益を決める方程式です。

シンプルに言うと:

儲け=客単価×座席数×回転数(来客数)×(1-原価率)×営業日数-(人件費+家賃+経費)

この方程式を見ると、原価率は確かに利益に影響する要素の一つですが、それ以外にも客単価、座席数×回転数(来客数)といった要素があるんですよね。

原価率だけを見るのではなく、客単価や座席数×回転数(来客数)といった要素とのバランスで考えることが大切なんですよね。

FL比率で考える利益構造

もう一つ重要な指標が「FL比率」です。これはFood(食材原価)、Labor(人件費)のコストを合計した比率のことで、売上に対して60%以内に収めるのが理想とされています。

例えば、原価率が40%でも、人件費を適切にコントロールできれば、全体としての利益を確保することは十分可能なんです。

実際、業種によってFL比率の内訳は異なります。喫茶店ならF(材料費)34%、L(人件費)26%でFL比率60%。お寿司屋さんならF(材料費)42%、L(人件費)24%でFL比率66%というように、業態によって原価率の適正値は変わってくるんですよ。

なので「原価率30%が理想」という一律の基準にとらわれるのではなく、自分のお店の業態や特性に合わせた原価率を設定することが大切なんです。

原価率40%で飲食店が勝つための5つの戦略

では具体的に、原価率40%でも利益を出すためにはどうすればいいのか。僕の経験から5つの戦略をお伝えします。

1. 回転率を上げる工夫

まず大事なのは回転率です。原価率が高くても回転率が上がれば、トータルの利益は増えます。

例えば、注文から提供までの時間を短縮するための調理工程の見直しや、会計のスピードアップのためのキャッシュレス決済の導入などが効果的です。

あるスパゲティー専門店では、麺を仕込みでストックしておき、注文時に茹で直し不要で炒めるだけという調理工程にすることで、調理時間をわずか2分に短縮しています。これにより回転率を上げながらも、原価率16〜18%という低コストを実現しているんです。

2. 客単価を上げる工夫

客単価アップの基本は、お客様に「無理やり高いものを買わせる」のではなく、「お客様自身の選択で、より満足度の高い体験をしていただく」ことです。その結果として、自然と客単価が上がる。この「Win-Win」の状態を目指します。

1. メニュー構成 — “無言の営業マン”を育てる

メニューブックは、ただの品書きではありません。お客様の「選ぶ楽しさ」を演出し、自然とお店が売りたい商品へと導いてくれる、最も優秀な営業マンです。

- 「松竹梅」の法則で、選択をデザインする

多くの人は、3つの価格帯(松・竹・梅)が並んでいると、真ん中の「竹」を選びやすいという心理が働きます。これをメニューに応用します。

(例)サーロインステーキ- 【梅】サーロインステーキ: 2,800円

- 【竹】国産牛サーロインステーキ: 4,800円

- 【松】黒毛和牛サーロインステーキ: 6,980円

この場合、「竹」の国産牛サーロインステーキが、お店として一番売りたい、利益率も確保できるメニューです。「梅」があることで「竹」がお得に見え、「松」があることで「竹」が手頃に見える効果があります。お客様は自分で選んだ満足感を得られ、お店は客単価をコントロールできます。

- 「セットメニュー」でお得感と高単価を両立する

「当店人気メニュー大集結!】選べるパスタ&ピッツァのスペシャルディナーセットお一人様 3,980円、当店の看板メニューを心ゆくまでお楽しみいただける、コストパフォーマンス抜群のスペシャルセットです。前菜からデザートまで、シェフが腕によりをかけた人気の一皿一皿をご堪能ください。メインのパスタとピッツァは、お好きなものをメニューからお選びいただけます。」のようなセットメニューは非常に強力です。

お客様は「ピザ・パスタも選べて前菜からデザートまで付いてお得!」と感じますが、お店側はアラカルトで注文されるよりも確実に高い単価を確保できます。 - 「ちょい足し」できるトッピングやオプションを用意する

パスタの「大盛り+200円」や、ハンバーグの「チーズトッピング+150円」など、気軽に「ついで買い」できる小さなオプションは、客単価を少しずつ押し上げるのに非常に効果的です。

2. 提案方法 — “売り込み”を“おもてなし”に変える技術

スタッフの一言は、お客様の体験価値を大きく左右します。大切なのは「売り込む」のではなく、「お客様の食事をより豊かにするお手伝いをする」という姿勢です。

- 「ワンランク上」の体験を提案する お客様が注文しようとしているものより、少しだけグレードの高い商品を提案する技術です。

- お客様: 「ハイボールをお願いします」

- スタッフ: 「ありがとうございます。当店のハイボールは、+200円で国産プレミアムウイスキーに変更できますが、いかがいたしましょうか?香りが格別ですよ」

- 「最高の組み合わせ」を提案する

ご注文いただいた料理に、相性の良い別の商品を提案する技術です。- お客様: 「赤ワインのボトルと、チーズの盛り合わせをください」

- スタッフ: 「かしこまりました。でしたら、ご一緒に生ハムの盛り合わせはいかがですか?ワインの風味と相性が抜群で、よりお楽しみいただけますよ。ハーフサイズもご用意できます」

- 食後の「もう一押し」を忘れない

お食事が終わったお客様への「デザートとコーヒーはいかがですか?」は、客単価を上げる最後の、そして最大のチャンスです。「お腹いっぱいでも、当店のティラミスは別腹ですよ」といった、遊び心のある一言がお客様の心を動かします。

これらの戦略は、すべてお客様の満足度向上が土台にあります。お客様が「良いものを勧めてもらった」「最高の組み合わせで食事ができた」と感じてくださること。その満足感の積み重ねが、お店への信頼となり、未来の売上へと繋がっていくのです。。

3. 固定費と変動費を削減する工夫

原価率が高くても、固定費や変動費を削減できれば利益は出せます。

固定費と変動費のバランス最適化

飲食店経営の生命線である「コストコントロール」について、**「固定費」と「変動費」**という2つの性質の違いを理解し、それぞれに最適な戦術を使い分ける方法を、私の経験を交えて解説します。

利益体質を作るコストコントロール戦術:固定費と変動費、攻めと守りの使い分け

飲食店の利益を圧迫するコストですが、これらは大きく2種類に分けられます。

- 固定費: 売上がゼロでも発生する、家賃や正社員人件費などの「守りのコスト」

- 変動費: 売上に比例して増減する、食材費やアルバイト人件費などの「攻めのコスト」

この二つをごちゃ混ぜにして、ただやみくもに「経費削減!」と号令をかけても、お店は疲弊するだけです。それぞれに適したアプローチで、賢くコストを管理することが、持続可能な経営体質を作る鍵となります。

1. 「固定費」コントロール戦略 — 年に数回の“戦略的”な見直し

固定費は毎月ほぼ定額で出ていくため、日々の努力で削減するのは困難です。だからこそ、契約前や年に一度のタイミングで、戦略的に見直すことが重要になります。

- 戦術① 人件費(正社員) → 「生産性」でコントロールする

「守りのコスト」である正社員の給与を安易に削るのは、サービスの質を落とし、店の未来を売るようなものです。ここで目指すべきは「人時生産性」の向上です。スタッフの多能工化(マルチタスク化)を進める研修に投資したり、ITツール導入で事務作業の負担を減らしたりすることで、同じ人員でもより高い価値を生み出せる「強いチーム」を育てます。 - 戦術② 地代家賃 → 大家さんとの関係値を高めて交渉する

家賃は最も重い固定費ですが、一度契約すると引き下げは困難です。しかし関係値を作る上げることによって家賃交渉することも可能になります。契約更新のタイミングは、周辺相場を材料に交渉できる数少ないチャンスです。 - 戦術③ その他契約費(リース、システム料、保険料など) → 「相見積もり」で最適化する

厨房機器のリース、POSレジや予約システムの利用料、各種保険料など、一度契約すると見直さなくなりがちな費用です。年に一度は必ず契約内容を確認し、複数の業者から相見積もりを取りましょう。品質を落とさずに、よりコストパフォーマンスの良いサービスへ切り替えることで、年間で数十万円単位のコスト削減に繋がることも珍しくありません。

2. 「変動費」コントロール戦略 — “毎日”の徹底管理

変動費は日々のオペレーションと直結しています。ここでの戦術は、**「無駄をなくす仕組み」**を現場に浸透させ、毎日徹底することです。

- 戦術① 原材料費 → 「ロス率」と戦う

変動費の王様である原材料費の削減で、絶対にやってはいけないのが「食材の質を下げる」ことです。お客様は正直ですから、必ず気づき、離れていきます。私たちが戦うべきは、「廃棄ロス」「オーバーポーション(盛りすぎ)」です。- 在庫管理の徹底: 「先入れ先出し」をルール化し、定期的に棚卸しを行う。

- 発注の精度向上: 過去の曜日別・時間帯別データから、必要な分だけを発注する。

- ポーション管理の標準化: レシピにグラム数を明記し、調理時は必ず計量する。 この地道な積み重ねが、食材費を確実に改善します。

- 戦術② 水道光熱費 → 「習慣化」で削減する

「塵も積もれば山となる」の代表格です。ガスコンロの種火はこまめに消す、食洗機は満杯になってから回す、エアコンの温度設定を管理するなど、スタッフ一人ひとりの小さな意識と行動が、月々の大きなコスト削減に繋がります。節水・節電を促すポスターなども効果的です。 - 戦術③ アルバイト人件費 → 「繁閑予測」で最適化する

予約状況や過去のデータを基に、来客数の繁閑を予測し、15分・30分単位で無駄のないシフトを組むことが重要です。暇な時間帯にスタッフが手持ち無沙汰になっている状態は、最も避けなければならないコストの無駄遣いです。

結論として、 コストコントロールの目的は、単にお金を節約することではありません。生み出された利益を、お客様への価値向上や、従業員の待遇改善といった**未来への「投資」**に回し、お店をさらに強く、魅力的にするためなのです。

4. 価格設定の工夫

価格設定も重要です。原価率が高くても、適切な価格設定ができれば利益は確保できます。

例えば、メニュー全体で見たときに原価率のバランスを取ることが大切です。「原価率40%だが集客に貢献する特別限定メニュー」と「原価率20%の定番人気メニュー」といったメリハリをつけて、トータルで適正な原価率になるように調整するんです。売れ筋と儲け筋、このバランスが重要です。

また、値上げをする際には、単に価格を上げるだけでなく、付加価値を明確に伝えることが重要です。ある都内の創作居酒屋では、価格改定に際し「契約農家の野菜比率を80%に引き上げます」と宣言し、逆に常連客を増やしたという事例もあります。

5. ストーリーで価値を伝える工夫

最後に、価格(値付け)理由をストーリーとして伝えることも重要です。

例えば、「この肉は○○県の契約農家から直接仕入れています」「このワインは小売価格と同じ価格で提供しています」といった形で、理由を明確に伝えることで、お客様の納得感と満足度を高めることができます。

僕がまだ現場で働いていた頃の話なんですけど、あるとき「このビールはなぜ他店より価格が高いのか」というお客様からの質問に対して、「弊社では、工場出荷後からお客様に提供されるまでの全工程において、生ビールの品質維持に万全を期しております。具体的には、毎日すべてのサーバー機器を清掃・メンテナンスし、常に最良のコンディションで生ビールをお楽しみいただけるよう、品質管理を行っております。」と説明したところ、「なるほど、だから美味しいんですね」と納得してもらえたことがあります。

このように、原価率が高い理由をストーリーとして伝えることで、価格に対する納得感を高めることができるんです。

原価率40%時代の飲食店経営の新常識

最後に、原価率40%時代の飲食店経営の新常識についてまとめておきます。

まず、「原価率30%が理想」という従来の常識にとらわれないことが大切です。業態や立地、コンセプトによって最適な原価率は変わってきます。

次に、原価率だけでなく、客単価、座席数、回転数、固定費などを総合的に考えた経営が必要です。原価率が高くても、他の要素でカバーすれば十分に利益は出せます。

そして、原価率が高い理由をストーリーとして伝えることで、お客様の納得感と満足度を高めることが重要です。単に「高い原価=高い価格」ではなく、その背景にある価値をしっかり伝えることが大切なんですよね。

2025年の今、原材料費の高騰が続く中で、従来の常識にとらわれない柔軟な経営がますます重要になってきています。原価率40%でも利益を出せる経営モデルを構築することが、これからの飲食店経営の新常識と言えるでしょう。

飲食業界で25年やってきた僕の経験からすると、お客様は商品価値を良くご存じです。原価を抑えて利益のみを追求し質を落とすより、適正な原価をかけて良い価値の商品を提供する方が、長い目で見たら絶対に成功します。

「楽しくなければ飲食店じゃない」

現場で働く人、お客様、地域──すべてが笑顔になれる飲食の未来のために、ぜひ原価率の考え方を見直してみてください。きっと新しい可能性が見えてくるはずです。

飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。

岡本優

飲食店経営伴走型パートナー

もう、一人で悩まない。

あなたの店の「右腕」になります。

利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、

経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で

共に答えを見つけ出します。

現場力とマーケティング力を掛け合わせた、

evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。

ミッション&ビジョン

飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。

私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。

飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。

赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。

しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。

「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。