こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。

飲食店って、儲かってるイメージありますか?

実は、多くの飲食店の利益率は驚くほど低いんです。でも不思議なことに、利益率が低いお店ほど長く続いていることが多い。

僕は25年間、飲食業界の最前線で現場とマネジメントの両方を経験してきました。アルバイトからスタートして、店長や総支配人などの経験を積み、コロナ禍では危機対応の最前線に立ってきました。そんな経験から言えるのは、飲食店の持続可能性は単純な「利益率」だけでは測れないということなんです。

「え?利益率低いのに長続きするの?」って思いますよね。でも現実はそうなんです。日本の飲食業界、特に長く愛される老舗ほど、実は利益率が低いケースが多い。これって一見矛盾してるように見えるけど、実はここに飲食店経営の本質があるんですよ。

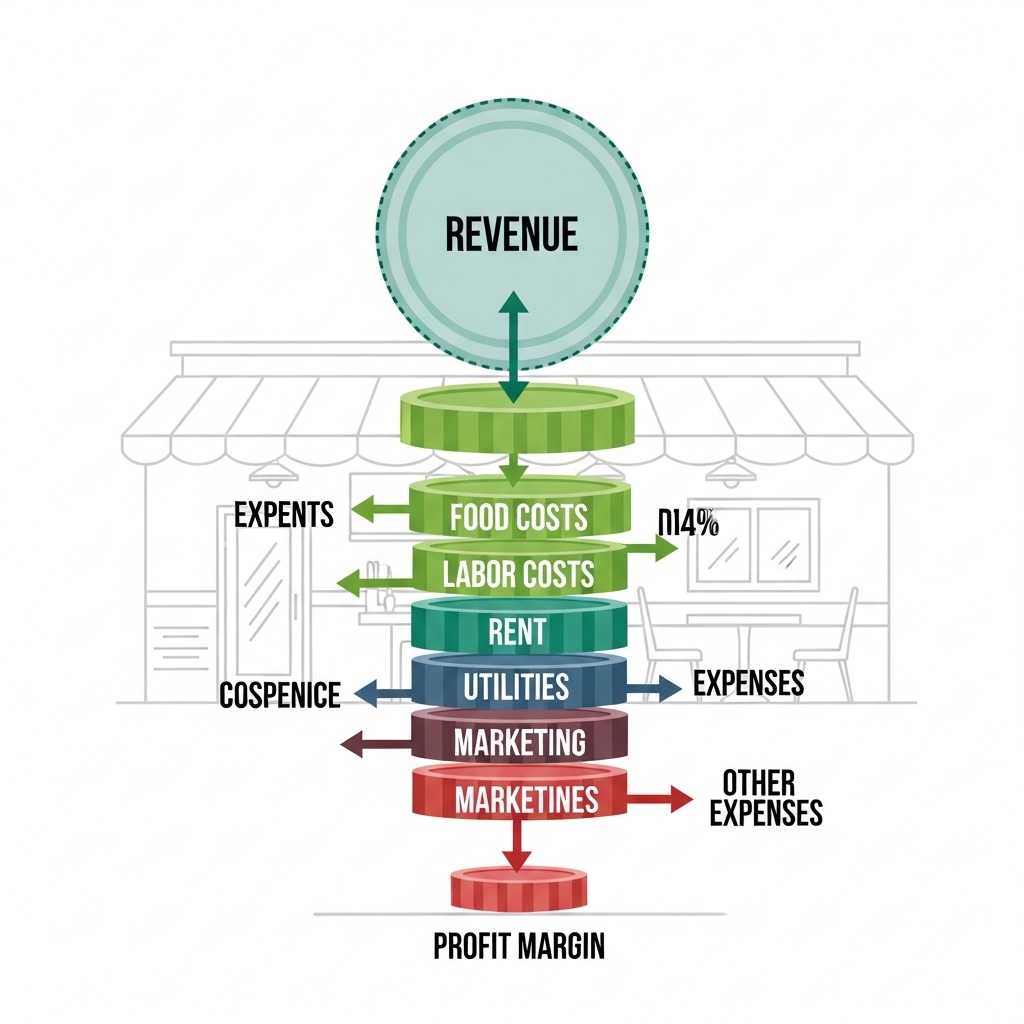

飲食店の平均利益率はどれくらい?

まず、数字で見てみましょう。飲食店の平均営業利益率は業態によって違いますが、

一般的には5%~15%程度と言われています。

居酒屋なんかだと、もっと低くて1%~5%くらい。これって、売上100万円あっても利益は1万円~5万円しかないってことです。

コンビニとかアパレルショップの利益率が20%~30%くらいあることを考えると、飲食店ってめちゃくちゃ厳しい業界なんです。それなのに、なぜか低利益率のお店が長く続いている。

実際、僕が知ってる飲食店の多くは、利益率5%前後でやってるところが多いんです。でも、30年、40年と続いてる。この不思議な現象、実はちゃんと理由があるんです。

低利益率でも生き残る飲食店の共通点

では、低利益率なのに長く続く飲食店には、どんな共通点があるのか?

私が25年間の飲食業界での経験から見てきた、長く続くお店には明確な特徴があります。利益率だけを追求するのではなく、「持続可能性」を重視した経営をしているんです。これ、すごく重要なポイントなんです。

固定費を徹底的に抑える

1. 最大の固定費「家賃」に挑む戦略的交渉

家賃は固定費の王様であり、最も手をつけにくい聖域と思われがちですが、決して不可能ではありません。

- データに基づいた賃料交渉 契約更新のタイミングは、交渉の絶好の機会です。ただ「下げてください」とお願いするのではなく、①周辺エリアの同規模物件の家賃相場、②近隣の空室率、③自店がビルや地域にどれだけ貢献しているか(集客力など)といった客観的なデータを準備し、論理的に交渉します。特に、地域の相場が下がっている場合は、有力な交渉材料となります。

- スペースの有効活用による収益化 店の稼働率が低い時間帯(例:アイドルタイムや定休日)に、使っていない客席やスペースを間貸しするのも一つの手です。ゴーストレストランの拠点としてキッチンを貸し出したり、日中の空きスペースをコワーキングスペースや地域のサークル活動に提供したりすることで、家賃というコストを収益源に変えることができます。

2. 「正社員人件費」の生産性向上

スタッフは財産ですが、固定費である正社員の人件費が経営を圧迫しては元も子もありません。重要なのは、人数を減らすことではなく、一人当たりの生産性を最大化することです。

- 正社員とアルバイトの最適比率の見直し 「この作業は、本当に正社員でなければできないか?」という視点で業務を棚卸しします。仕込みや清掃、単純な調理補助など、アルバイトスタッフでも対応可能な業務を切り出し、社員がより付加価値の高い仕事(顧客管理、新人教育、販促企画など)に集中できる体制を構築します。

- 「多能工化」の推進 ホールとキッチン、両方の業務をこなせるスタッフを育成します。少数精鋭のチームを作ることで、急な欠員にも柔軟に対応でき、無駄な人員配置をせずに済むため、固定の総人件費を抑制できます。

3. 「水道光熱費」の構造的削減

日々の節約意識はもちろん重要ですが、効果が大きいのは「仕組み」そのものを変えることです。

- 省エネ設備への更新投資 初期投資はかかりますが、照明のLED化、最新の省エネ型冷蔵庫や空調への買い替え、節水効果の高い食器洗浄機の導入などは、長期的に見て確実に光熱費を削減します。国や自治体の省エネ関連の補助金を積極的に活用すれば、投資負担を軽減できます。

- 電力・ガス会社の契約見直し 電力・ガスの自由化により、より料金プランの安い会社へ切り替えることが可能です。現在の契約内容と使用状況を基に、複数の会社から見積もりを取り、最適なプランに見直すだけで、年間数万〜数十万円の削減が見込めるケースも少なくありません。

4. 全ての「契約」の聖域なき総点検

家賃以外にも、毎月当たり前のように支払っている「契約」には、多くの無駄が潜んでいます。

- 実践術:年一回の「契約棚卸し」の実施 以下の項目について、全ての契約書をチェックし、必ず相見積もりを取ります。

- 通信費: インターネット回線、電話、Wi-Fiなど

- リース料: POSレジ、厨房機器、おしぼり業者など

- 保険料: 火災保険、賠償責任保険など

- その他: 警備会社、清掃業者、ゴミ処理契約、BGM利用料など 当たり前だと思っていた契約が、他社に切り替えるだけで品質を落とさずにコストを大幅に削減できることは珍しくありません。

5. DXによる「間接業務」の効率化

デジタル技術(DX)を活用し、これまで時間を取られていた間接的な業務を自動化・効率化することで、見えないコストを削減します。

予約・顧客管理の自動化 最新の予約管理システムを導入すれば、電話応対の時間を削減し、予約の取りこぼしを防ぎます。また、顧客データを自動で蓄積・分析し、効果的なリピーター販促に繋げることで、間接的に利益率を向上させます。

会計・労務管理ソフトの導入 クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を導入すれば、日々の経理作業や給与計算、年末調整といったバックオフィス業務の負担が劇的に減少します。税理士費用を最適化できる可能性もあります。

高い原価率を許容する

長く続く飲食店の多くは、実は原価率が高いんです。一般的に飲食店の原価率は30%前後が理想と言われてますが、長く続くお店は35%~40%くらいの原価率でやってることも珍しくありません。

なぜそんな高い原価率でもやっていけるのか?

それは、お客様に「価値」を提供することを最優先にしているから。原価率を下げるために食材の質を落としたり、量を減らしたりすると、短期的には利益率は上がるかもしれません。でも長期的には、お客様の満足度が下がって、リピーターが減ってしまう。

長く続くお店は、「適正な価格で一貫した価値」を提供し続けることで、お客様の信頼を勝ち取っているんです。

持続可能な飲食店経営の秘訣

じゃあ具体的に、持続可能な飲食店経営のためには何が必要なのか?

僕が25年間の経験から学んだことを、ここでシェアしたいと思います。これは単なる理論じゃなくて、実際に現場で検証してきたことばかりです。

徹底した数値管理と利益構造の確立

「美味しい料理さえ作っていれば、店は続くはずだ」という情熱や感覚だけに頼った経営は、現代において非常に危険です。飲食店の廃業率が高い最大の理由は、この数値管理、いわゆる「どんぶり勘定」にあります。持続可能な経営の土台は、何よりもまず健全な利益構造です。

利益を生む3つの鉄則

飲食店の経営を安定させるために、絶対に押さえておきたい3つのポイントをまとめてみました。

・ FLコストは「売上の60%以内」が鉄則! 経営の生命線である食材費(Food)と人件費(Labor)の合計コスト。この数字を常に意識し、定期的な見直しで無駄をなくすことが、利益体質な店づくりの第一歩です。

・ データ分析で「本当に儲かるメニュー」を知る! 人気メニューが、利益に貢献しているとは限りません。POSデータなどを活用した「ABC分析」で、本当に店を支えている「儲け筋」のメニューを把握し、賢くメニュー戦略を立てましょう。

・ 価格は「原価」ではなく「価値」で決める! 料理のこだわりや物語、サービスの心地よさといった「付加価値」を価格に反映させましょう。お客様が納得してくださるストーリーが、満足と利益の両方を引き寄せます。

人間関係資本を築く

長く続く飲食店のもう一つの特徴は、強固な「人間関係資本」を持っていること。これ、めちゃくちゃ重要です。

人間関係資本って何かというと、お客様との関係、従業員との関係、取引先との関係、地域社会との関係など、ビジネスを支える人間関係のネットワークのこと。

特に重要なのが「常連客」の存在。

常連のお客様は単に安定した収入源というだけじゃなくて、口コミで新規のお客様を連れてきてくれたり、経営危機の時に支えてくれたりする、かけがえのない存在なんです。

僕が知ってる長く続いてるお店の多くは、売上の60%以上が常連客からのもの。これって、広告宣伝費をほとんどかけなくても安定した客足を確保できるってことなんですよ。

常連客を作るコツは?

それは単純に「覚えること」。

お客様の名前、好みのメニュー、家族構成、仕事の話…こういった情報を覚えて、次に来た時に「前回は○○を召し上がってましたよね」とか「お子さんの受験はどうでしたか?」とか声をかける。こういう小さな気遣いが、お客様との強い絆を作るんです。

低利益率でも生き残るための具体的な戦略

ここまで、低利益率でも長く続く飲食店の特徴について話してきました。じゃあ具体的に、どうすれば低利益率でも持続可能な飲食店経営ができるのか?

これから、僕が実際に現場で試してきた具体的な戦略をお伝えします。

固定費の見直しと変動費の最適化

まず最初にやるべきは、固定費の徹底的な見直しと変動費の最適化です。特に重要なのが、人件費です。

人件費については、固定給と変動給のバランスが重要。正社員だけでなく、アルバイトやパートをうまく組み合わせて、繁閑に合わせて人件費を調整できる体制を作る。

でも注意してほしいのは、人件費削減のために過度にシフトを削ると、サービスの質が落ちてリピーターを失うことになりかねないこと。「適正な人員配置」を心がけることが大切です。そのためには人時生産性を管理することも必要です。

・人時生産性とは? 一言でいうと「時給のコスパ」です

「従業員一人が、1時間あたりにどれくらいの儲け(付加価値)を生み出したか」を示す指標です。

お店の「燃費」や、スタッフ一人ひとりの「戦闘力」のようなもの、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

単に「忙しいかどうか」や「時給が高いか安いか」ではなく、「投下した人件費に対して、どれだけ効率よく利益を稼げているか」を客観的な数字で測ることができます。

食材ロスの削減と原価管理

次に重要なのが、食材ロスの削減と原価管理。

飲食店の原価率を下げる方法は2つあります。

一つは安い食材を使うこと。

もう一つは食材ロスを減らすこと。

長く続くお店は、前者ではなく後者を選んでいるんです。

例えば、仕込みの工夫。一つの食材から複数のメニューを作れるように工夫する。野菜の切れ端でだしを取ったり、余った食材で従業員の食事(まかない)を作ったり。

また、在庫管理も重要。適正在庫を把握して、必要以上に仕入れないこと。特に生鮮食品は鮮度が命なので、少量多頻度の仕入れを心がける。

僕が一緒に働いていた料理長は、仕込み前に必ず売上データを確認して、その日の仕込み量を調整していました。これだけでも、食材ロスはかなり減らせるんですよ。

メニュー構成の最適化

メニュー構成も、持続可能な経営のためには重要なポイントです。

理想的なメニュー構成は、高利益率のメニューと低利益率のメニューをバランスよく組み合わせること。例えば、原価率の高い肉料理や魚料理と、原価率の低いパスタや飲み物を組み合わせる。

お客様を引き付けるための「目玉商品」は原価率が高くても構いません。そのかわり、セットメニューやコースメニューに原価率の低いものを組み込んで、全体の原価率をコントロールする。季節メニューを取り入れるのも効果的。旬の食材は比較的安く仕入れられるので、原価率を抑えつつも、お客様に新鮮さや季節感を提供できます。

また、ドリンクメニューの充実も重要です。ドリンク類は原価を低く抑えることができ、フードのような仕込みもほとんど必要ありません。目玉商品で上がった原価率はドリンクでうまく調整するという考え方が大切です。低原価アルコールドリンクの開発や最近はノンアルコール需要も高まっているのでノンアルカクテルなどの工夫が必要です。

メニューは定期的に見直して、売れ行きの悪いものは思い切って削除することも大切。メニュー数が多すぎると、在庫管理が複雑になって食材ロスが増えるリスクがあります。

持続可能な飲食店経営のための心構え

最後に、持続可能な飲食店経営のための心構えについてお話しします。

これは数字だけの問題じゃなくて、経営者としての姿勢や価値観にも関わる部分です。

「儲ける」より「続ける」を優先する

飲食店経営で最も重要なのは、「儲ける」ことよりも「続ける」こと。

短期的に利益を最大化するよりも、長期的に安定した経営を続けることを優先する姿勢が大切です。これは、お客様にとっても、従業員にとっても、オーナー自身にとっても幸せなことなんです。

「楽しくなければ飲食店じゃない」。これ、僕のモットーなんですけど、お客様も従業員も、そして経営者自身も楽しくないと長続きしません。利益だけを追求して無理な経営をしていると、いつか必ず破綻します。

持続可能な経営のためには、適正な利益を確保しつつも、すべての関係者が「win-win」になるようなビジネスモデルを構築することが重要なんです。

変化に柔軟に対応する

飲食業界は常に変化しています。食のトレンド、消費者の嗜好、経済状況…これらは絶えず変わっていきます。

長く続くお店は、この変化に柔軟に対応する能力を持っています。頑なに「うちのやり方」を守るのではなく、時代の変化に合わせて少しずつ進化していく。

でも、変化に対応するというのは、流行りものに飛びつくということではありません。自分のお店の「核」となる部分は守りつつ、周辺部分を少しずつ変えていく。これが長続きの秘訣です。

コロナ禍でも生き残ったお店は、テイクアウトやデリバリーに素早く対応したり、感染対策をしっかりしたりして、変化に適応したところばかり。変化を恐れず、柔軟に対応する姿勢が大切なんです。

地域社会との共存共栄を目指す

最後に、地域社会との関係も重要です。

飲食店は地域に根ざしたビジネス。特に個人店は、地域社会との共存共栄なくして長続きはありません。

地域の食材を使ったり、地元の雇用を創出したり、地域のイベントに参加したり…こういった活動を通じて、地域社会の一員としての存在感を示すことが大切です。

僕が知ってる長く続いてるお店の多くは、オーナーが地域の人たちと顔見知りになって、信頼関係を築いています。これが「いざという時」の支えになるんですよね。

飲食店経営は、単に「美味しいものを提供する」だけじゃなくて、地域社会の中で「価値ある存在」になることが長続きの秘訣なんです。

まとめ:低利益率でも長続きする飲食店の本質

今回は「なぜ低利益率の飲食店ほど長く続くのか」というテーマでお話ししてきました。

結論としては、長く続く飲食店は「利益率」よりも「持続可能性」を重視した経営をしているということ。具体的には、固定費を抑え、変動費を最適化し、人間関係資本を築き、変化に柔軟に対応する…こういった要素が重要なんです。

飲食店経営は確かに厳しい。でも、正しい考え方と戦略があれば、低利益率でも十分に持続可能なビジネスになります。

最後に一つだけ。飲食店経営で最も大切なのは「情熱(パッション)」です。お客様に喜んでもらいたい、美味しいものを提供したい、居心地のいい空間を作りたい…そういう情熱があれば、きっと長く続けられるはずです。

飲食業界は厳しいけど、やりがいのある素晴らしい仕事。これからも、現場の第一線で頑張る飲食店の皆さんを応援していきたいと思います。

飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。

岡本優

飲食店経営伴走型パートナー

もう、一人で悩まない。

あなたの店の「右腕」になります。

利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、

経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で

共に答えを見つけ出します。

現場力とマーケティング力を掛け合わせた、

evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。

飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。

私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。

飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。

赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。

しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。

「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。